お知らせ/ ブログ

おはようございます!

久しぶりの雨が降り、草木にはいい雨でしたね☔

しかしながら、雨が降るとうっとうしいので今朝はやんでホッとしています。

さて、マイナビキャリアリサーチLabより、

「2025年度 就職活動に対する保護者の意識調査」が公表されました。

就職活動を終えた、または活動中の学生を持つ保護者1,000名を対象とした調査です。

✨ 調査の主なポイント

📌 子どもに入社してほしい会社の特徴

🔹 「経営が安定している」が最多

🔹 「給与・賞与が良い」

🔹 「本人の希望に沿っている」

🔹 「社風が良い」

安定志向の強さがうかがえます。

📌 就職活動への意識

🔹 就活開始時期が早いことへの懸念

🔹 交通費やスーツ代などの費用負担への不安

保護者にとっても負担の大きいイベントであることが分かります。

📌 いわゆる「オヤカク」の実態

🔹 内定企業から保護者へ連絡があったケースは約46%

企業と保護者の接点も広がっています。

📌 キャリア教育・体験の影響

🔹 約半数の保護者が職業体験への参加を勧めたと回答

🔹 進路選択やキャリア形成への好影響を期待

一方で、体験機会の地域差・経済格差への懸念も示されています。

詳しくはこちら

🔗 <2025年度 就職活動に対する保護者の意識調査>

👉 マイナビキャリアリサーチLab 調査ページ

社労士のひとことコメント

今回の調査からは、

保護者の「安定志向」が改めて浮き彫りになりました。

🔹 経営の安定性

🔹 待遇の安心感

🔹 将来の見通し

企業にとっては、採用活動において

「学生本人」だけでなく「保護者の安心感」も重要な要素になっています。

テレワークや柔軟な働き方が広がる今、

地域を越えて人材を集められる時代です。

選ばれる企業になるためには、

保護者への安心感をどう示すかも鍵になりそうですね。

それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

おはようございます!

2月ももう終わろうとしていますが、今日は国公立の2次試験の日です。

少子化の中、各大学が推薦枠を拡大しており、現役高校生は周りの友達が

次々に合格が決まっていく中で、あくまでも国公立を一般で受験する

お子さんの覚悟や精神力に心から敬意を表し、心の底から応援したいと思います。

頑張れ受験生!!

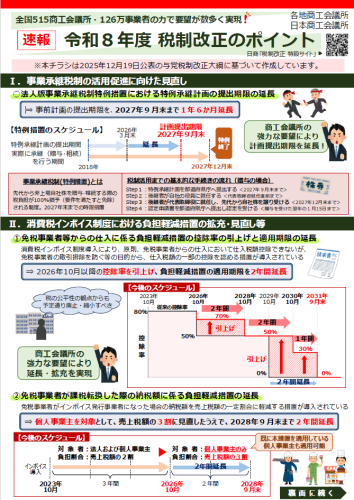

さて、日本商工会議所は、「令和8年度税制改正大綱」をもとに

中小企業向けの主な改正内容をまとめた動画を公表しました。

商工会議所の要望活動により、延長・拡充された制度も多く含まれています。

✨ 事業承継税制の見直し

📌 特例承継計画の提出期限を延長

🔹 提出期限を2027年9月末まで延長

🔹 実際の贈与・相続は2027年12月末まで

非上場株式の贈与・相続時に税負担が100%猶予される特例措置。

活用を検討している企業にとって重要な延長です。

✨ 消費税インボイス制度の負担軽減

📌 免税事業者等からの仕入れに係る負担軽減措置

🔹 控除率の引上げ

🔹 適用期限を2年間延長

📌 免税事業者が課税転換した場合

🔹 個人事業主は売上税額の3割負担へ見直し

🔹 2028年9月末まで延長

インボイス制度の影響緩和が図られています。

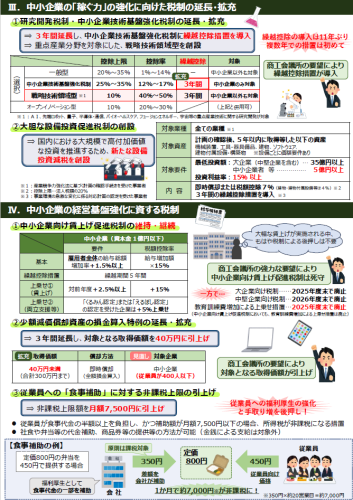

✨ 中小企業の「稼ぐ力」強化

📌 研究開発税制の延長・拡充

🔹 3年間延長

🔹 中小企業技術基盤強化税制に繰越控除導入

📌 大胆な設備投資促進税制の創設

🔹 即時償却または税額控除(最大7%)

🔹 3年間の繰越控除措置

国内投資を後押しする新制度です。

✨ 中小企業の経営基盤強化

📌 中小企業向け賃上げ促進税制は維持

🔹 給与増加率1.5%以上で税額控除

🔹 繰越控除5年間

🔹 くるみん・えるぼし認定で上乗せ

📌 少額減価償却資産の特例

🔹 取得価額40万円未満に引上げ

🔹 3年間延長

📌 食事補助の非課税上限引上げ

🔹 月額7,500円まで非課税

従業員の手取り増・福利厚生強化にもつながります。

詳しくはこちら

🔗 <中小企業向け「令和8年度税制改正のポイント」(PR動画)を公表>

👉 日本商工会議所ニュースページ

(3分弱の動画ですので、すぐに見られると思います)

👇の画像は、動画の最後にDLできるPDFです。

社労士のひとことコメント

今回の改正は、

🔹 事業承継

🔹 賃上げ

🔹 設備投資

🔹 福利厚生

など、中小企業経営に直結する内容が中心です。

税制は単なる「節税」ではなく、

経営戦略を後押しするツールでもあります。

現在、来年度の事業計画を策定したり、その発表会などが

開かれている会社も多いと思います。事業計画を立てる上でも

活用できそうですね。

それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう!

おはようございます!

この週末はとても暖かく、2月とは思えない陽気でしたが

いかがお過ごしでしたか?

さて、厚生労働省・総務省が運営する

「テレワーク総合ポータルサイト」にて、

コラム18

📌 「テレワークで創出した時間の使い方」

が公開されました。

🌟 コラムのポイント

テレワークにより削減される代表的な時間は、

🔹 往復の通勤時間

🔹 移動・待機時間

コラムでは、その創出された時間を何に使っているのかを分析しています。

そして印象的なのが次の考え方です。

✨ テレワークは「戦略的投資」

🔹 個々人のパフォーマンスを最大化する仕組み

🔹 働き方の再定義につながる

🔹 結果として生産性向上へ

単なる「通勤がなくなる制度」ではなく、

働き方そのものを変える可能性があると示しています。

🌟 テレワークは採用戦略にも影響

テレワークを導入することで、

🔹 採用エリアの制限が小さくなる

🔹 全国から人材を募集できる

🔹 育児・介護など事情を抱える人材も活躍しやすい

働く場所に縛られない仕組みは、

企業の人材確保の可能性を大きく広げます。

詳しくはこちら

社労士のひとことコメント

テレワークは、単なる福利厚生ではありません。

🔹 生産性向上

🔹 人材確保

🔹 離職防止

に直結する「経営戦略」の一つです。

特に、人材不足が深刻化する中で、

採用エリアを全国に広げられる点は大きな強みになります。

“場所に縛られない会社”は、

人材から選ばれる会社へと近づきます。

制度を整えるだけでなく、

戦略としてどう活用するかがこれからのポイントですね。

それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋

おはようございます!

やっと金曜日ですね~✨昨日は、金曜日と思っていたらまさかの木曜日でした…💦

さて、日本年金機構では、

事業主や厚生年金保険の被保険者向けに、

📌 年金制度に関する情報

📌 手続き上の注意点

などをまとめた「日本年金機構からのお知らせ」を、原則毎月公表しています。

このたび、令和8年2月号(全国版)が公表されました。

💡 今月号の主な内容

<ご案内>

🔹 被扶養者の認定における年間収入の取扱い

👉この4月から取り扱いが変わります

🔹 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の考え方

📌注意事項

🔹 被保険者資格取得届の個人番号欄はよく確認して記入

📌お願い

🔹 外国籍従業員の厚生年金加入前後における国民年金手続き

どれも、日常実務に直結する内容ですね。

✨ 特に確認しておきたいポイント

<被扶養者認定の年間収入の考え方>

🔹 実際の収入だけでなく「労働契約内容」に基づく見込み収入がポイント

🔹 誤った認定は後日の取消や返還につながる可能性

📌 資格取得届の個人番号

🔹 記載誤りは手続き遅延の原因に

🔹 提出前のチェック体制を整えておくことが重要

✨詳しくはこちら

🔗 <「日本年金機構からのお知らせ」>

👉 令和8年2月号(全国版)PDF(日本年金機構)

✨ 社労士のひとことコメント

「日本年金機構からのお知らせ」は、

新しい改正や実務上の注意点がぎゅっと詰まっています。

🔹 被扶養者の認定

🔹 資格取得届の記載

🔹 外国籍従業員への対応

いずれも、後からトラブルになりやすい分野です。

毎月の情報をこまめに確認することが、

ミス防止と信頼維持につながりますね。

次の更新は24日(火)です。

それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋

おはようございます!

今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊

最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。

みなさんは、いかがですか?

さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」

が公表されました。

あわせて、

💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」

も示されています。

🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方

特に注目されているのが、次のQ&Aです。

〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?

🔹 それぞれ別に端数処理するのか

🔹 合算してから端数処理するのか

回答では、

📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し

📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て

📌 50銭超は切り上げて1円

と示されています。

🌟 実務上のポイント

🟡 標準報酬月額の場合

🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み

🔹 端数処理の問題は基本的に生じない

🟡 標準賞与額の場合

🔹 標準賞与額に率を乗じて計算

🔹 端数が生じる可能性あり

🌟 実務で気になる他のQ&A

〇 納入告知書に含まれる支援金額は?

〇 給与明細に内訳の記載は必要?

🌟 支援金率はいくら?

- 国が一律の支援金率を示す仕組み

🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%

🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金

🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金

つまり、率は全国共通です。

🌟 給与明細への記載は義務?

🟡 法令上の義務はなし

🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない

🔹 健康保険料に含めて徴収可能

ただし…

- 制度の趣旨を踏まえ

🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める

というスタンスが示されています。

🌟 実務担当者として考えたいこと

- 明細表示のあり方

🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法

🔹 別項目として表示する方法

🔹 従業員への事前説明を行うこと

制度が新しいため、

「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。

🌟 詳しくはこちら

🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>

👉 通知本文(厚生労働省)

🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>

👉 Q&A(厚生労働省)

支援金率は一律0.23%とシンプルですが、

現場での論点は「説明」と「見せ方」です。

🔹 明細に表示するかどうか

🔹 表示するならどう書くか

🔹 従業員にどう説明するか

制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。

単なる計算処理ではなく、

「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。

それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

今日も元気にいってらっしゃ~い👋